1980

Texto do cabeçalho do calendário:

O CAVALO E O TRANSPORTE

Apesar das teses do cavalo autóctone na

América do Sul e mesmo do cavalo indígena brasileiro, usado pelos índios guaicurús, a

história certa é que ele veio da Europa com os primeiros colonizadores.

Em 1534 e 1535, Martim Afonso introduziu-os em São Vicente. E Tomé de Souza importou-os

para a Bahia. O Rio Grande do Sul, por sua vez, foi buscá-los no Prata. Começou a

utilizá-lo como meio de transporte e de tração, nas lidas diárias. E acabou como um

elemento profundamente ligado ao gaúcho, ao seu trabalho e ao seu lazer.

No arar a terra para o plantio. No levar mensagens a todos os cantos desta terra,

facilitando a comunicação. Nas primeiras conduções da Campanha do Rio Grande varando

as distâncias desertas da Província. No rolar da antiga Pipa D´Água que abastecia as

estâncias. No divertir do homem do campo, nos rodeios, nas carreiras de cancha reta e

tantos outros esportes. Em toda nossa história, o cavalo se manteve como uma extensão de

nós mesmos.

Este é o tema do Calendário para 1980 da Fertisul e Adubos Ipiranga que agora passamos

às suas mãos. São seis emocionantes cenas, criadas peo talento do artista plástico

Luiz Alberto Beheregaray e do historiador e pesquisador Raul Pont.

Com este Calendário, mais do que registrar 1980 - dia a dia, semana a semana, mês a mês

- pretendemos não deixar que o tempo apague nossas melhores e mais autênticas

tradições.

CURRICULUM

LUIZ ALBERTO PONT BEHEREGARAY (Berega):

Natural de Uruguaiana, RS, reside em Porto Alegre desde 1958; Autodidata, sempre teve como

temática a vida rural de nosso Estado, pintando particularmente o cavalo; Executa suas

obras numa técnica própria e absolutamente inédita, usando tintas industriais sobre

couro; Tem retratado cavalos nacionais e importados de diversas raças para criadores

brasileiros e do Exterior; Retratos de cavalos de sua autoria encontram-se em coleções

particulares no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, EUA e Inglaterra; Autor do Prêmio

Especial ao Melhor Animal da Exposição de Rústicos A. Angus, conferido anualmente;

Autor de "Garanhões Árabes - Estudo de Cabeças"; Autor de ilustrações e

textos.

RAUL PONT:

Natural de Uruguaiana, RS, onde reside: brasileiro, casado; Historiador, escritor e

pesquisador; Professor de História, por vários anos, em diversos currículos; Sócio

correspondente da Academia Rio-grandense de Letras; Sócio correspondente do Círculo de

Pesquisa Literária do RS (Cipel - Porto Alegre); Presidente do IHG de Uruguaiana; Membro

ativo de Academias Literárias Fronteiristas, de Uruguaiana; Autor de "Franceses na

Fronteira Oeste do RS", publicado sob os auspícios do Consulado Geral da França, em

edição comemorativa ao Biênio da Colonização; Medalha de Ouro outorgada pelo Governo

Municipal de Uruguaiana, conforme Artigo 2º da Lei 818/65 - Grande Condecoração em

relevantes serviços prestados no campo da História; Autor de "Homens ilustres de

Uruguaiana", com mais de cem biografias, publicadas pelo Jornal Ilustrado de

Uruguaiana, em 1978/1979; Membro correspondente do Colégio Heráldico de Buenos Aires -

28/06/68; Delegado do Instituto Histórico da Loja Simbólica da Província de São Pedro,

RS; Membro do Conselho Municipal de Cultura de Uruguaiana, RS.

|

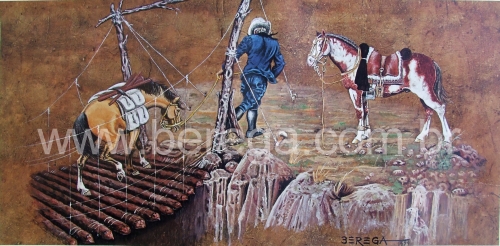

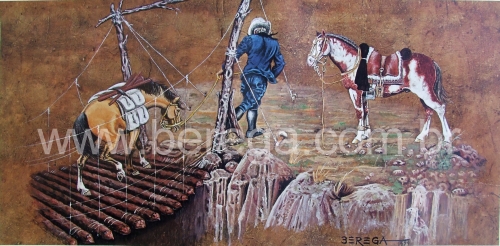

Título: "Gato" e "Mancha"

Dimensões: 44cm x 21,2cm (publicado) - originais em 75cm x 53cm.

Ano / meses: 1980 / janeiro-fevereiro (publicado, no

calendário) - pintado de julho de 1979 (início) a 20/10/1979 (fim).

Técnica: tinta sintética sobre couro (vaqueta)

Texto/Observações: Textos de Raul Pont e Ilustrações de

Berega.

Dois cavalos Crioulos da

Estância "El Cardal", de propriedade do renomado prof. E. Solanet da República

Argentina, participaram da mais longa cavalgada de que se tem notícia. O raide

se iniciou em Buenos Aires, em 1925, com um dos cavalos montados pelo prof. Aimé

Tschiffely, cobrindo um percurso de de 21.500 quilômetros, chegando em New York três

anos depois, vencendo uma média de oito léguas por dia.

Superada essa distância em 504 etapas, conquistaram os

célebres cavalos Crioulos argentinos um recorde mundial de distâncias e altitudes. Dos

pampas argentinos passaram a La Quiaca, La Paz, ao Cuzco, Lima, Trujillo, Quito, Medellin

e Cartagena. Subiram a 5.900 metros sobre o nível do mar, no Passo de El Condor, entre

Potosi e Chaliapata (Bolívia).

Foram difíceis e escabrosos os caminhos íngremes da Cordilheira,

onde tiveram que suportar 18 graus de temperatura abaixo de zero. Enfrentando os mais

variados climas, por entre as geleiras dos Andes, em zonas pantanosas, por serras e

desertos de areia, com a mais precária alimentação; evidenciaram duas grandes

qualidades do cavalo Crioulo: resistência e rusticidade.

Beberam água do rio da Prata, depois em Rosário, em Mendoza;

recruzaram a cordilheira dos Andes e vão às margens do Lago Tititcaca; descansaram à

sombra das gigantescas colunas dos Templos de Tiahuanaco, no Perú, e desceram às

pastagens ralas do litoral do Pacífico.

Sofreram a inclemência de 50 graus à sombra, de Huarmey até Casma, em um deserto

escaldante, de areias soltas e num percurso de mais de trinta léguas, em uma única

etapa, sem forragens e sem água. Em 1928, alcançaram New York, depois de haverem

superado a América Central, o México e os Estados do Sul e do Norte Americano.

Os cavalos levaram nos cascos o pó de 20 nações, atravessadas de

ponta à ponta, na mais longa e rude trajetória, superior a de qualquer outro

conquistador.

Os célebres equinos, imortalizados pelo singular exemplo, tinham 18 e 19 anos e depois

que retornaram às suas querências viveram ainda mais oito ou nove anos.

Façanha inimitada, empreendida pelo prof. Tschiffely e seus

fabulosos cavalos, que assombrou o mundo com tão rara proeza de equitação.

Condensando as primitivas origens de sangue árabe e berberisco, o cavalo Crioulo se

impôs por suas características raciais. Quatro séculos de vida selvagem, influindo em

sua genética, modificaram seu organismo, adaptando-o às exigências do meio e

despertando-lhe energias que o fizeram campeão em resistência.

Os famosos Crioulos, jamais imitados em sua fachada, estão hoje como peças preciosas no

Museu de Lujan, em Buenos Aires, reconstituídos por um taxidermista peruano.

|

|

Título: O Arado

Dimensões: 44cm x 21,2cm (publicado) - originais em 75cm x

53cm.

Ano / meses: 1980 / março-abril (publicado, no calendário)

- pintado de julho de 1979 (início) a 20/10/1979 (fim).

Técnica: tinta sintética sobre couro (vaqueta)

Texto/Observações: Textos de Raul Pont e

Ilustrações de Berega.

O arado é o símbolo da evolução social, marcando uma etapa da civilização que vem

transformar o Rio Grande do Sul, voltado para a agricultura.

As correntes imigratórias trouxeram precisosa contribuição com as etnias mais diversas

que vieram cultivar as terras virgens do Novo Mundo. Em todas essas culturas,

esteve presente o arado. Na fase inicial da lavoura, com a catequese jesuíticaforam

utilizados no amanho da terra, instrumentos feitos totalmente em madeira, puxados por

escravos. Já no período finisecular aparecem as charruas (1).

Os colonos, pacientemente, transformaram a rebeldia xucra dos touros selvagens, em bois

tambeiros (2), afeiçoando-os às fainas das glebas ainda improdutivas.

Familiarizados ao uso europeu, mulas e cavalos foram sendo adestrados aos trabalhos

agrícolas. E aí se evidenciou, positiviamente, a resistência e a força dos cavalos

como dóceis puxadores.

Transcorreu no ano de 1975 a comemoração do Sesquicentenário imigratório, evidenciando

o reconhecimento ao seu pioneirismo, iniciado em 1825, com a chegada dos primeiros

imigrantes alemães, destinados à primitiva Feitoria Velha.

Essas levas de desbravadores trouxeram o instrumento agrário, destinado a abrir as terras

que os séculos tornaram fecundas e dadivosas. preparando-as a receberem as sementes.

Meio século mais tarde, em setembro de 1875, colonos italianos acampavam nos Campos dos

Bugres (3) e no mesmo ano se iniciam as colonizações de Conde D´Eu e Dona Isabel (4).

Esses núcleos coloniais foram os polos irradiadores de uma nova orientação agrária

modificando a antiga monocultura, imposta pela abundante riqueza das vacarias selvagens

que gauderiavam nas imensas savanas americanas.

Em regime de pequenas propriedades rurais, praticando uma agricultura de subsistência,

uniam-se os esforços de toda a família, na luta às adversas condições dos primeiros

tempos. E daí surgiram as vides, o trigo, o milho, os cereais e logo suas necessárias

industrializações, fazendo da vitivinicultura um dos principais esteios da economia

rio-grandense. Hoje representa ela oitenta por cento da produção vinícola de todo o

Brasil.

Consagrada nos versos de Cassiano Ricardo e eternizada no bronze de um Monumento,

plasmou-se a figura de "Ó louro imigrante/que trazes a enxada ao ombro/Sobe comigo a

este pícaro/E olha a manhã brasileira/Que nasce, por dentro da serra/Como um punhado de

cores jogado na terra! ... e a semente que aqui plantares/Será de ouro/No chão de

esmeralda!

(1) Charruas - Instrumento aratório com jogo dianteiro e uma só aiveca.

(2) Tambeiros - Boi manso acostumado aos trabalhos da lavoura.

(3) Campo dos Bugres - Hoje a progressista cidade de Caxias do Sul - Pérola das

Colônias.

(4) Conde D´Eu e Dona Isabel - Esses campos de cultivos iniciais se transformaram nos

prósperos municípios de Garibaldi e Bento Gonçalves.

|

|

Título: O Chasque

Dimensões: 44cm x 21,2cm (publicado) - originais em 75cm x 53cm.

Ano / meses: 1980 / maio-junho (publicado, no calendário) -

pintado de julho de 1979 (início) a 20/10/1979 (fim).

Técnica: tinta sintética sobre couro (vaqueta)

Texto/Observações: Textos de Raul Pont e Ilustrações de

Berega.

O Chasque foi o estafeta das longas distâncias.

O valoroso mensageiro que fazia as primeiras ligações, vencendo léguas e léguas, numa

máscula simbiose homem-cavalo, como único meio de comunicações que se contou à época

do pioneirismo. Como verdadeiro centauro dos Pampas, aos Chasques foi entregue toda a

responsabilidade de antecipar linhas de comunicações entre homens, cidades ou exércitos

em marcha, cabendo-lhe ser o mensageiro de ordens, o correio, o próprio, que no

afã de cumprir o seu dever arriscava sua vida.

Deveria ser um gaúcho de muita coragem e experiente vaqueano da região.

Na formação de nossas fronteiras, até meados do século XIX, no Sudoeste da Província

de São Pedro; na guerra ou na paz, foi o homem que mereceu a mais inteira confiança para

executar uma ordem, fazendo as ligações entre os comandos militares, de cuja segurança

e fidelidade dependia muitas vezes toda a tática de uma guerrilha.

O tempo se origina do quíchua. Chasqui. É um platinismo. Granada e Arona o

gravaram com e. Saubidet o escreveu de ambas as formas, pois significação e

grafia eram as mesmas. Em língua quíchua, dos aborígenes, eram pois um

sinônimo de mensageiro, estafeta, finalmente correio.

O qualitativo se encontra gravado desde os idos de 1680, em documentários referentes à

Colônia do Sacramento, na correspondência de dom José de Garro enviada ao padre

Altamirano, então Superior das Missões Jesuíticas.

Os Chasques, no Império Inca, andavam à pé, por lhes faltar o cavalo ou o muar,

inexistentes na América, antes de Colombo. Eram dispostos em cadeia, ao longo da estrada

a percorrer, num revezamento de estafetas, fazendo uma mensagem percorrer centenas de

quilômetros em um dia. "Graças aos Chasques, havia peixe fresco do Pacífico, nas

mesas de Cusco, cerca de 24 horas depois de ser pescado nas águas do grande oceano,

afastado por mais de 600km da Capital."

Na Revolução dos Farrapos (1835/45), na Guerra do Paraguai (1865/70), nas guerrilhas

entre Pica-paus e Federalistas (1893) e nas lutas entre Chimangos e Maragatos (1923), o

chasque desempenhou missões importantíssimas. Essa colaboração foi de tal forma

indispensável, que marcou uma época histórica e plasmou uma figura de legenda. Não

ficaram só no anonimato, seus nomes glorificaram nossa História e são relembrados como

singular veículo de comunicações, nas épocas em que não se dispunham de instrumentos

especializados, como em nossos dias.

|

|

Título: A Diligência

Dimensões: 44cm x 21,2cm (publicado) - originais em 75cm x 53cm.

Ano / meses: 1980 / julho-agosto (publicado, no calendário)

- pintado de julho de 1979 (início) a 20/10/1979 (fim).

Técnica: tinta sintética sobre couro (vaqueta)

Texto/Observações: Textos de Raul Pont e

Ilustrações de Berega.

Foi o primeiro coche, rústico, primeiras

conduções da Campanha do Rio Grande. Varava as distâncias desertas da Província,

conduzindo os viajantes destemidos, que a isso se aventuravam em épocas distantes.

Atrelados a duas, três parelhas de cavalos fogosos, coube-lhes abrir os primeiros

caminhos de antanho. As primeiras diligências foram conduzidas pelo gaúcho que montava

um dos cavalos puxadores. Logo surgiram outras trazendo boléias, onde ocondutor - que era

o boleeiro ou o maioral - vinha abrigado sob um toldo. Pra vencer os caminhos, vadear

arroios, livrar-se dos peludos ou nos Passos quase intransponíveis, as

Diligências valiam-se de um outro cavaleiro. Era identificado pelo nome de "Quarta",

pois quarteava a carruagem, presa por um sovéu ou laço trançado que ligava o

cabeçalho dianteiro ao cinchador da montaria. O cavalo cinchador era um animal já afeito

às práticas do quarteador. Deveria ser bom puxador.

Foi a carreta o veículo primitivo, pesado, de tração a bois . Logo veiram as

carretilhas. Evoluíram para Diligências. E estas anteciparam aos coches, carros

americanos e Vitórias.

Marcavam sua itinerância, conduzidas pelo maioral, que era vaqueano e sabia orientar-se

em viagens de três ou quatro dias, em meio ao deserto pampeano.

A tração não era somente feita por cavalos, pois as mulas deram grande contribuição

às Diigências. A fim de suportar as grandes marchas, haviam lugares certos para muda

dos cavalos, de distância em distância. O mudador se fazia em lugares

previstos, determinados pela resistência dos equinos. Dava-se preferência a um Posto, um

Bolicho ou mesmo certas Estâncias, localizadas no trajeto, onde também se faziam os

pousos. Os platinos deram a estes lugares o nome de Postas, cujo regionalismo

não foi tão usado na Província de São Pedro. Nos locais das mudas, as

Diligências já eram esperadas por peões, com novos cavalos puxadores, recém-pegados,

que substituíam aos animais que chegavam cansados.

Sem estradas transitáveis, a Diligência se atirava ao azar das aventuras, conduzida pela

coragem do maioral e a força dos cavalos Crioulos. Os maiorais deveriam conhecer muito

bem os arroios que davam vau ou onde onde se poderia varar a bolapé.

(3)

Essas primeiras viaturas se celebrizavam como veículos coletivos, varando as imensas

distâncias, entre coxilhas e canhadas, já denunciado um elo prenunciador de progresso. O

imperador Dom Pedro II, para chegar à Vila de Uruguaiana, então conquistada pelos

paraguaios, a fim de comandar a Retomada, forçou uma viagem de 16 dias, desde

Cachoeira até as margens do Rio Uruguai.

A verve romanesca do gaúcho batizava as Diligências com variados e expressivos nomes

"A volanta", "A fronteirista", "A Vaquiana", "A

Volantina", etc.

Os modernos veículos automotores conservam uma reminiscência dos velhos costumes,

reproduzindo dísticos e nomes de batismo.

|

|

Título: A Pipa D´Água

Dimensões: 44cm x 21,2cm (publicado) - originais em 75cm x 53cm.

Ano / meses: 1980 / setembro-outubro (publicado, no

calendário) - pintado de julho de 1979 (início) a 20/10/1979 (fim).

Técnica: tinta sintética sobre couro (vaqueta)

Texto/Observações: Textos de Raul Pont e Ilustrações de

Berega.

Muito embora naturais riquezas hidrográficas

irriguem os campos da zona fisiográfica da Camapnha, grandes extensões se ressentem de

recursos potáveis.

São as coxilhas, obviamente, os locais de preferência para as habitações do gaúcho.

Daí se obtém melhor visão do descampado que se estende até o horizonte.

Dessas posições se dominam os movimentos dos rebanhos e a aproximação de viajantes,

tal como, em épocas de guerra, podia divisar-se ao longe as manobras dos contigentes

armados. É pois estratégico o arranchamento nas coxilhas e nos chapadões. Mas se há

nisso uma vantagem de extensa e panorâmica visão, sofre, de outro lado, a carência de

água próxima. Lá embaixo, o manancial, o olho d´água alimentam arroios em

formação, que buscam os declives naturais. Aí é que se vêm constantemente, em busca

do vital elemento. Entra em função a "Pipa D´Água".

A Pipa é um barril, formado por aduelas de madeira (poucas vezes de

metal), habilmente colocado sobre uma armação presa ao eixo de ferro onde giram duas

rodas, que o transportam. É um tradição imposta pela necessidade, que obriga a velha

"Pipa" a suprir de água a Estância, os arranchamentos e os galpões.

São figuras familiares da Campanha, os elementos que compõe o quadro: O Petiço, o piá

(1), a Pipa e a Cacimba (2). Os cuscos (3) são os inseparáveis companheiros do

guri, que lhe fazem, pela companhia, menos ásperas essas funções cotidianas. Longe dos

olhos do patrão, furtivamente, exercita pontarias aos gurriões (4) com seu

bodoque...

Quando o moinho de vento, a eletrificação e as instalações modernizam a Estância, a

velha e veterana Pipa é encostada a um canto, como um traste inservível.

Inspirando-se na utilização do andejo e tradicional veículo, o magistral poeta

regionalista Telmo de Lima Freitas, concorreu à Califórnia da Canção Nativa do Rio

Grande do Sul (5) onde foi laureado, pela belíssima canção sob o mesmo título, que

encerra com os seguintes versos:

"... O piá que batia garrão no Petiço dizendo verdades sem mesmo saber, unindo na

Pipa gastou muitas horas sem contar o tempo ficando em haver...

... E hoje perdida do rumo das casas Sem sombra, sem teto, deixada ao rigor na beira da

sanga, olhando as estrelas, talvez se desfolhe tal qual uma flor..."

(1) PIÁ - Guri, peãozinho de estância, em serviços caseiros - Romanguera Corrêa.

(2) CACIMBA - "Olho d´água", fonte.

(3) CUSCOS - s.m. Cão de raça pequena, fraldeiro, o mesmo que guaipé ou guaipeca.

(4) GURRIÕES - O mesmo que Pardal, pequeno pássaro da família dos Conirrostros.

(5) CALIFÓRNIA DA CANÇÃO NATIVA DO RS - É uma competição regionalista, de músicas e

canções gaúchas, que se realiza em Uruguaiana.

|

|

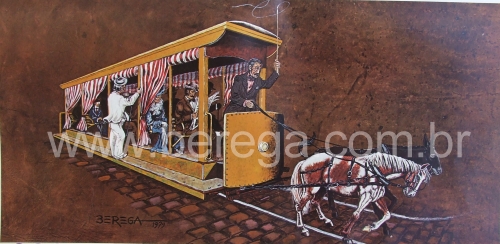

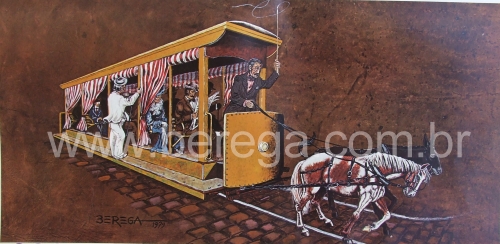

Título: Os Bondes Puxados a Cavalo

Dimensões: 44cm x 21,2cm (publicado) - originais em 75cm x 53cm.

Ano / meses: 1980 / novembro-dezembro (publicado, no

calendário) - pintado de julho de 1979 (início) a 20/10/1979 (fim).

Técnica: tinta sintética sobre couro (vaqueta)

Texto/Observações: Textos de Raul Pont e Ilustrações de

Berega.

Entre as muitas coisas que copiamos aos outros

povos, uma delas foram os bondes de tração animal, que constituíam novidade universal,

no fim do século passado.

Obviamente, tivemos de criar o neologismo adequado: "O Carril".

Era o carril, uma barra de ferro forjado ou de aço, sobre a qual deslizavam as rodas de

um veículo, assim de obtendo leveza de tração.

As experiências da siderurgia incipiente determinaram os perfis mais adequados ao emprego

de dois carris paralelos, que dessem melhor circulação aos veículos pesados, que sobre

eles deveriam rodar.Os carris de ferro, primeiro forjados, depois fundidos, consumiam-se

desigualmente, dado as moléculas heterogêneas de que se formavam, com vulnerações

inevitáveis e danosas. Evoluiu-se, então, para as paralelas de aço, com novos perfis

técnicos, permitindo melhor estabilidade ao veículo que ainda não era motorizado.

Os transportes coletivos, que então se estabeleciam para serviço de carris urbanos,

despertaram no vulgo a idéia do instituto de crédito que se formavam, que no direito

inglês se denominava Bond, representado por um documento selado que outra coisa

não era do que ações a que se obrigavam os incorporadores.

Daí que as companhias de bonds ou de bondes e Carris, se identificaram

pelo novo qualificativo, ainda inexistente em nossa língua. Por analogia, mais tarde se

estenderam esses substantivos para designar os carros elétricos ou bondes.

O primeiro bonde que ocorreu sobre trilhos, puxado por cavalos, foi o ano de 1842,

instalado em New York. Era um primitivo modelo com dois pisos. Os passageiros viajavam na

parte superior e no piso inferior, conduziam vários cavalos ou mulas para mudar.

Em Porto Alegre, o governador dr. Júlio Prates de Castilhos, o intendente José Montaury

de Aguiar Leitão e outros políticos inauguraram uma linha de bondes puxados a cavalos,

em um arrabalde da Capital, no ano de 1891. No frontespício da Companhia de Carris, que

era a estação dos bondes, aparece a data de 1873.

Outros veículos de tração animal já teriam surgido e traferam no centro da capital

gaúcha, pois em 1915 havia uma linha Circular de Bonde Elétrico que, passando pela rua

da Praia, subia a praça Alfândega.

|

|